“由于超临界流体只在高温高压状态下保持稳定的特性,如何准确识别某个区域曾经有超临界流体的活动一直都是亟待解决的科学问题。”中国科学技术大学肖益林教授12月25日接受采访时介绍,其团队在通过大量的数据分析后,提出了4个方面识别俯冲带超临界流体的标准。

超临界流体(Supercritical fluid)是形成于高温-高压环境下,水和硅酸盐熔体完全互溶的一种特殊流体。其具有非常强的元素迁移能力,在地球内部物质循环的很多方面都发挥了巨大作用。然而,如何在处于常温常压状态下的天然样品中识别超临界流体是长期以来的研究难点。

近日,肖益林教授的研究团队与合作者系统总结了20多年来相关领域的进展,并进行了进一步的数据分析,提出了识别俯冲带中超临界流体活动的4个方面的标准。相关成果发表在最新一期的地球科学国际知名期刊《地球科学评论》(Earth-Science Reviews)上。

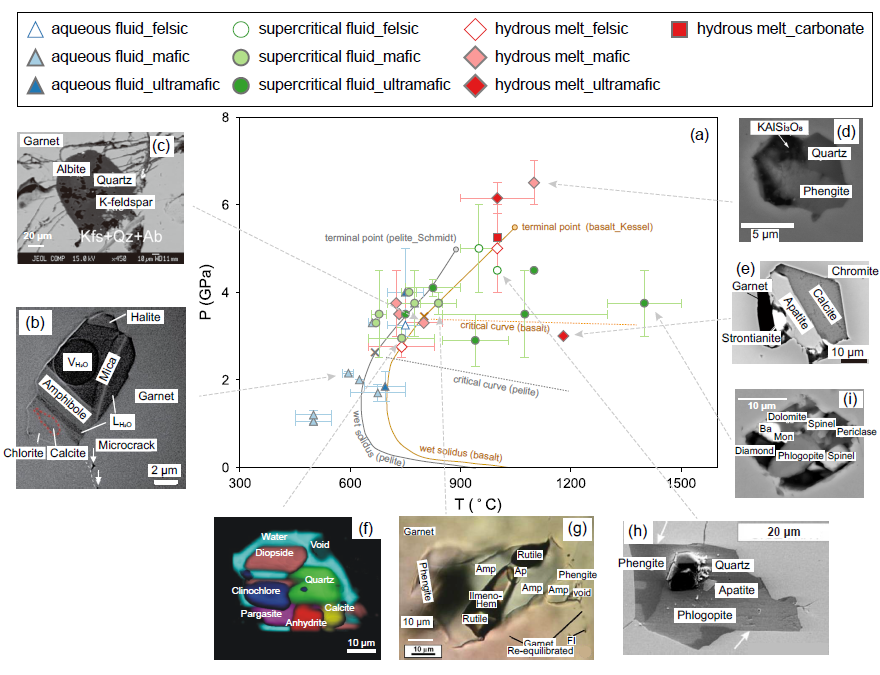

该研究首先从相图层面明确了超临界流体的概念,然后从多相包裹体(图1)、特殊的元素迁移、超临界流体的相分离效应和同位素分馏等方面详细阐述了天然样品中超临界流体活动的记录。最后,本研究提出了4个方面的识别超临界流体活动的标准。包括(1)盐类子矿物是富水流体包裹体的识别指标,对碳酸盐、硫化物/硫酸盐、磷酸盐和氧化物这4类子矿物,代表含水熔体的包裹体中这些子矿物的种类数≤2,而代表超临界流体的包裹体中这些子矿物的种类数≥2(图1);(2)计算获取的超临界流体相比源岩的元素富集系数具有CaO/Al2O3≥1.15、FeO/Al2O3≥0.5和MgO/ Al2O3≥0.6的特征,而含水熔体则小于上述临界值(图2);(3)微量元素特征,从超临界流体中结晶的金红石往往具有较低的Nb含量,此外,在Log[Ta]-Log[Nb]图中,超临界流体交代后的榴辉岩成分与由玄武岩成分确定的线性拟合线之间的距离大于0.1;(4)超临界流体的Fe同位素组成(0.9-1.1‰)远高于其它流体(<0.4‰)。

图1 全球俯冲带多相包裹体记录了不同类型的流体,流体类型与包裹体的形成温压条件和子矿物组合有关

图2 由流体组分计算的元素富集系数的比值可用于区分不同类型流体

据介绍,化学意义上的超临界流体可以分为单一组分(如水或者二氧化碳)和多组分体系形成的超临界流体,其中超临界二氧化碳已经广泛应用于工业萃取等生产过程中,比如中草药有效成分的提取、色素的提取、化学混合物的分离等。

而地球科学领域,超临界流体兼有水和硅酸盐岩浆的物理化学特性,使得其在地球内部的物质迁移、伟晶岩和矿床的形成、气候和生态环境的变化以及地震的产生等方面都起到了巨大作用。

因此,虽然超临界流体在很多情况下看不见摸不着,但对超临界流体的深入研究有助于帮助人们理解气候的变化和地震的产生机制及预测等。

肖益林表示,在后续的研究中,该团队建立的识别体系可以作为鉴定超临界流体活动的参考标准,从而为揭示超临界流体在成矿、气候和地震等领域的作用奠定坚实的基础。

来源:中国新闻网、中国科学技术大学博士后联谊会