遇事不决,量子力学——在没有接触量子相关工作之前,计算机专业的研究生李兆威脑海里都是这个“梗”,但是,经过一年多实习,他最大的感受是量子技术并非看不见摸不着,而是真能“管用”。

同样,在合肥第一次接触量子计算机真机的博士后王升斌,改变了大学任教的想法,转而投身这场“向着产业无人区的远征”,只因看到量子技术正迎来蓬勃发展的重大机遇。

气象预测,是人类与大自然的对话,和我们每个人的生活息息相关。近年来,全球极端天气事件频发,气候系统复杂性加剧,提升预报准确率和提前量,是人类应对气候变化挑战的重要一环,更是防灾减灾的第一道防线。

在国务院发布的《气象高质量发展纲要(2022—2035年)》中,明确提出要加强量子计算与气象深度融合应用,共同应对当前气候变化所带来的挑战。那么,用量子技术预测天气能否“手拿把掐”?在量子研究领域具有先发优势的安徽,正在为此“蹚路子”。

突破瓶颈首选“量子”

2024年5月,合肥工业大学计算机专业研究生李兆威,幸运地得到了进入中电信量子集团实习的机会,在此之前,他和身边大多数人一样,只在电影和新闻中了解过量子。他参与的第一个项目,是与量子计算研究员、博士后王升斌一起研究量子天气预报。

“量子气象预测分为数值模拟和机器学习建模两个方面。最初我从机器学习入手,之后根据气象局的需求设定一套算法。实习之前我还没使用过量子计算机,只使用过模拟器。真实体验后,感受到量子机器学习的收敛速度非常快。”

收敛速度是衡量算法性能的一个重要指标,表明模型性能已非常优越。在机器学习中,经典计算可能需要训练40次才能收敛,而量子机器学习训练20次就能收敛,可以快一倍。

李兆威所在的研究小组,将安徽省气象局提供的往期数据,使用量子计算重新建模,将生成的预测与实景比对,结果显示量子计算可以显著提高天气预报的准确性和精度。

“当时我们小组有十来个人,包括研究员、工业应用工程师等,主要负责后台的技术开发,有时还会研究一些其他使用到量子计算的项目,我觉得量子气象这个方向很有意思,未来希望有机会能深入这个细分应用领域。”

近几年,量子计算的热度不断上涨,每当在某个领域经典计算遇到瓶颈时,大家首先会想能否用量子计算突破,因此有不少客户主动找到“国家队”中电信量子集团开展研究、合作。作为我国量子科技领域的核心发展区域,2025年安徽也明确提出了将加快培育发展量子科技等未来产业,全面推进量子科技和产业中心建设,力争量子科技领域企业突破100家、专业人才达3000人。

应对挑战“天选之子”

“我们人类具有经典物理属性,而量子世界遵从量子力学规律,因此经典物理属性的人类,无法直接操纵量子属性的信息。”王升斌告诉《徽商》全媒体记者,人类需要使用经典计算机控制量子计算机,例如通过“天衍”量子计算云平台,“我们将使用Cqlib编程框架编写的量子算法,发送到‘天衍’系列真实量子计算机上,量子计算机运行完成后返回测量结果。”

王升斌第一次接触量子计算机,是2018年通过线上的云平台,“当时我还在读博士,计划毕业后去高校担任老师,没考虑过从事量子方面工作,觉得离我非常遥远。2019年,我在合肥第一次见到了真实的量子计算机,直接在量子计算机旁边的经典计算机上操作,速度真的非常快。”

读博士后期间,王升斌感觉到量子越来越火了,量子算力实现了巨大跨越,全世界都在关注和投入,“意识到这是个非常有发展前景的领域,如果在中国选择一个城市做量子相关工作,那一定是合肥,正巧中电信量子集团招聘,我想机会非常难得,不来就可惜了。”

知名量子计算技术公司SEEQC的总裁约翰李维曾表示,量子计算拥有解决世界上最大气候挑战的潜力。这是因为,传统天气预报主要依靠数值计算,而随着时空分辨率需求急速提升,以及气象模型复杂度指数级增长,经典计算机的算力瓶颈日益凸显。说白了,就是传统的计算机有点“算不过来”,而量子计算机以“地表最强”处理能力和专门针对复杂问题的设计,当选挑战这一艰巨任务的“天选之子”,正因如此,当前各国都在关注量子科技与气象应用的结合。

世界上第一份天气预报就是大气运动方程的积分求解,随着相关技术的快速进步,未来几年到十几年,量子计算有望实现方程求解的指数加速,如果原本需要10000天,加速后只需要4天,算得更快就能实现尽早预报灾害,这对生活生产都至关重要。而今年的第65个“世界气象日”,主题正是“携手缩小早期预警差距”。

“量子+气象”更多可能

近年来,我国天气预报准确性屡创新高,气象预报能力在国际上也处于领先位置,2024年安徽省的暴雨预警的信号准确率就达到了89%。

另一方面,量子计算技术正逐步走向行业应用:2023年,安徽牵头编制全国气象量子应用工作方案(2024—2030年),“量子+气象”成为国家部署。同年10月,安徽省与中国气象局主要领导为合肥气象量子技术创新研究中心揭牌;预计到2035年,中心将在“气象+量子计算”领域达到国际领先水平。

量子科技位列安徽“7+N”未来产业培育工程之一,虽然尚处于产业化初期,但却是形成新质生产力的重要阵地,具有广阔的发展前景。

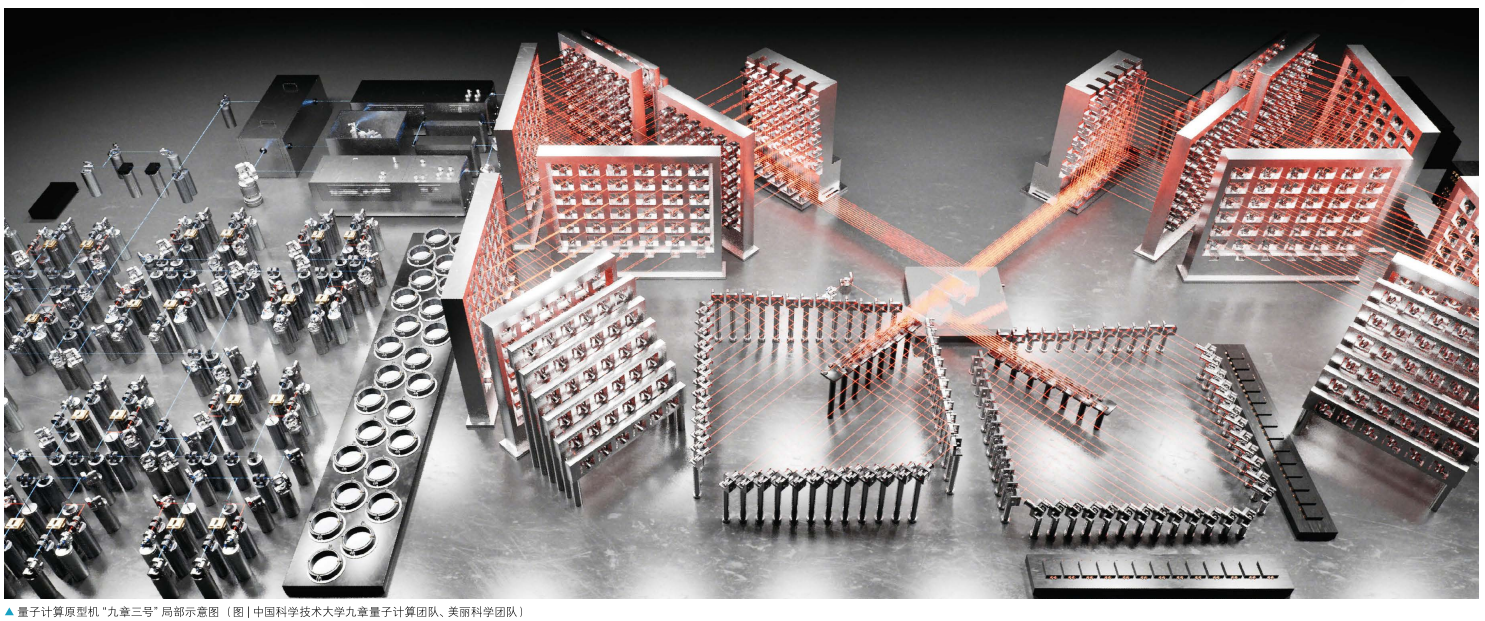

在短时临近天气预报方面,诞生于安徽的“天衍”量子计算云平台-气象预测解决方案,对原有的SmaAt-UNet模型(一种用于降水短临预报的高效卷积神经网络)进行了量子化改造,在回归指标、召回指标等预测精度指标上都体现出优势。这一初步探索,验证了量子计算在气象预测领域的巨大潜力。预计2025年底前,“天衍”将接入全国目前最高水准的“祖冲之三号”同款超导量子计算机,为量子计算在气象预测领域的应用带来更多可能。

过去70年间,天气预报积攒了大量真实数据,这些数据“投喂”出不少表现优秀的气象大模型。而使用量子计算机,可以模拟更复杂的气候系统和更长时间尺度的气候变化,还有可能识别出更多的规律,改进已有的大模型。

2025年是联合国教科文组织确定的“国际量子科学与技术年”,有专家指出,量子技术为超越经典计算极限、颠覆现有技术、重构气象预测模型架构等提供了全新可能,正在催生气象预测领域的范式革命。科学技术是人类共同的财富,相信中国量子天气预报广泛造福人类的未来已经离我们不远了。

文/《徽商》全媒体记者 宣岚 图/受访者提供