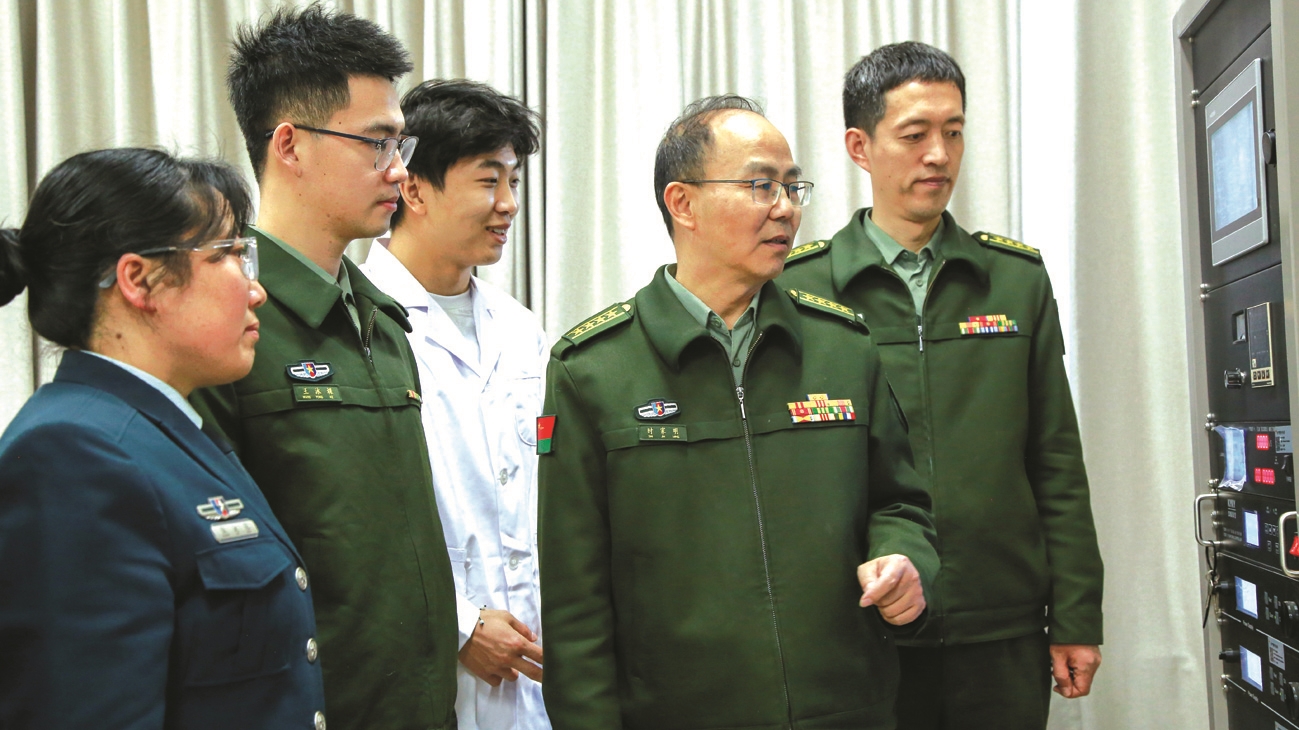

国防科技大学电子对抗学院时家明教授团队,多年来围绕“光子晶体柔性复合隐身材料”进行了大量研究,经过近20年艰苦的研究,为我军研制出了包括天线隐身衣、特战单兵隐身衣、新型红外伪装网等一系列性能出众的隐身产品,用实际行动把科研答卷交付在战场上。

20年磨一剑

时家明出生在安徽天长农村,小时候离家几公里外就驻扎着一个雷达兵部队,从军报国当一名雷达兵是他儿时的梦想。

上世纪90年代末,某国率先宣布攻克了某先进隐身技术。作为我军电子对抗领域的首位院士,国防科技大学电子对抗学院凌永顺教授受邀随代表团出访参观,却失望而归。国外相关技术专家拒绝提供任何资料,匆匆展示了一下设备外观,然后很快用盖布遮上了。

当时,正随凌院士攻读博士学位的时家明很受触动。接过老师的衣钵后,他为了国家和军队的需要,暂缓了多个成熟的在研项目,带领团队把研究重心从曾为自己带来丰硕成果的等离子体研究转向了新生的光子晶体。

当时,有关光子晶体隐身的理论还不成熟,没有专用的科研设备,没有制备经验。经过近20年的艰苦努力,2021年,时家明和他的团队终于成功制备出一张大面积的柔性隐身薄膜天线罩。随着这一成果的诞生和首次试验的成功,各军兵种部队纷纷提报需求、寻求合作。

科研路漫长艰辛

现代战争中,要保护我方目标不被敌方导弹命中,“宽波段干扰材料”能发挥重要作用。刚开始研究宽波段干扰材料时,时家明没有任何先验知识,只能根据文献的报道,选取一些典型的干扰材料进行试验,但由于实验条件简陋、缺少专业性的仪器设备,试验研究的效率并不高。

更令人沮丧的是,早期的试验结果与文献报道大相径庭,令人无所适从。那段时间,国内外正兴起纳米材料热,时家明和团队经过大量的实验,没有发现纳米材料在这方面的优势,最终也不得不彻底放弃。

反复失败,看不到希望,试验研究的过程对身体也有影响。在材料的批量制备过程中,有一道工序要用到大量的丙酮和酒精等有机溶剂,这些溶剂挥发性强用量大,实验室的排气系统只能排出一部分,只要在实验室内待上十几分钟,就会头昏脑胀、恶心欲吐。时家明和团队只能干一会,出来透透气,再进去干一会。

就这样,他带领团队历尽艰难,最终成功研制出宽波段干扰材料,并应用于装备中,这个项目后来还获得了国家科技进步二等奖。

做真正需要的工作

多年来,时家明和他的团队尽管取得了不少高水平阶段性成果,但很少申请奖励、发表论文。“我们想把有限的研究精力放到做出能用、管用的东西上面,来提高部队战斗力,这样花在高水平论文上撰写的时间就少了。”“这些年,团队的年轻人在职称评审和职级晋升方面受到一定的影响,但想到我们所做的工作是部队真正需要的,大家就从心底里感到踏实和欣慰……”

如今,已近花甲之年的时家明仍旧争分夺秒地拼搏在战位上,带领团队从实践中发现问题、解决问题,在加紧推进多波段隐身装备技术革新的同时,他们还将向强电磁脉冲防护等新兴技术发起新的冲击。“只有以时不我待的紧迫感,踏实奋进,为国家多做贡献,才能对得起祖国和人民的培养和信任。”

(安徽商报 元新闻记者 刘媛媛 实习生 方一舟 通讯员 汪凌志 王宗怡)