今天,长三角一体化迎来重大突破!随着上海市人大常委会审议通过《上海市促进长三角科技创新协同发展的决定》,全国首个以科技创新协同发展为主题的区域立法全面完成。此前,安徽、江苏、浙江三省已经完成相关立法程序!

立法背景:破解协同发展难题

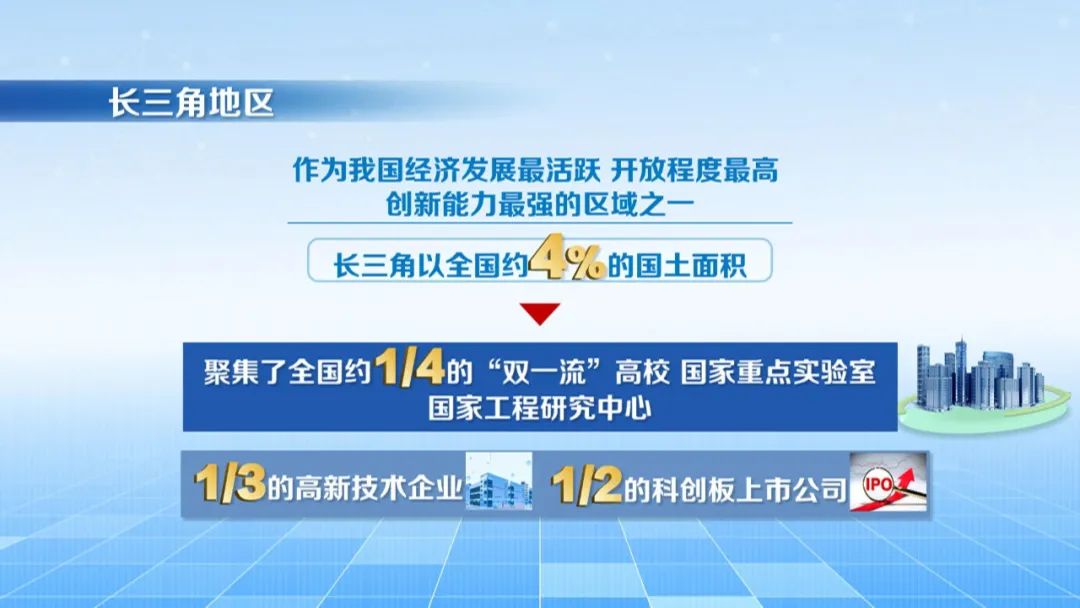

长三角地区是我国经济最活跃、开放程度最高、创新能力最强的区域之一,虽然只占全国4%的面积,却聚集了:全国约1/4的“双一流”高校、国家重点实验室、国家工程研究中心,1/3的高新技术企业,1/2的科创板上市公司。

但是当前,长三角还存在发展质量效率和辐射带动作用仍需提升,重点领域、重点区域一体化尚需努力,产业链供应链分工协作水平有待提升等问题,推进长三角科技创新协同发展决定立法,是解决长三角一体化发展深层次问题的关键举措。

立法亮点:创新协同机制

本次立法采用"共同商定,分别审议"的创新模式,文本由上海市牵头起草,苏浙皖共同研究讨论修改,核心条款基本一致。

《决定》主要包含20条内容,从共建国家实验室体系、共同打造重大科技基础设施集群、共同建设一体化科技成果转移转化体系等方面,明确了相应的制度和措施,作出了相应的规定。

实践意义:从共识到共法

沪苏浙皖三省一市《促进长三角科技创新协同发展的决定》将于2025年9月1日起同步施行。

“标志着区域一体化从共识迈向共法”,中国科学院合肥物质科学研究院科学中心与基础设施处处长张寿彪表示,未来人才、资金、数据、技术等创新要素跨区域流动将更顺畅。

"立法为G60科创走廊提供了制度保障。"松江科创发展办主任 G60联席办副主任陈超介绍,这将有力促进科技创新和成果转化。

这一开创性立法打破了行政区域壁垒、构建了协同创新机制、强化了制度保障、优化了创新生态,有利于上海推进国际科技创新中心“强功能”建设、有利于江苏打造具有全球影响力的产业科技创新中心,有利于浙江在以科技创新塑造发展新优势上走在前列,有利于安徽加快打造科技创新策源地,将推动形成更大创新合力,支撑引领高水平科技自立自强。

专家们表示,这不仅是长三角的“家事”,更为全国区域协同创新打了样!在创新驱动发展战略引领下,长三角正朝着具有全球影响力的科技创新共同体迈进。